「第45回台北金馬映画祭」正式上映 藤井道人監督登壇レポート

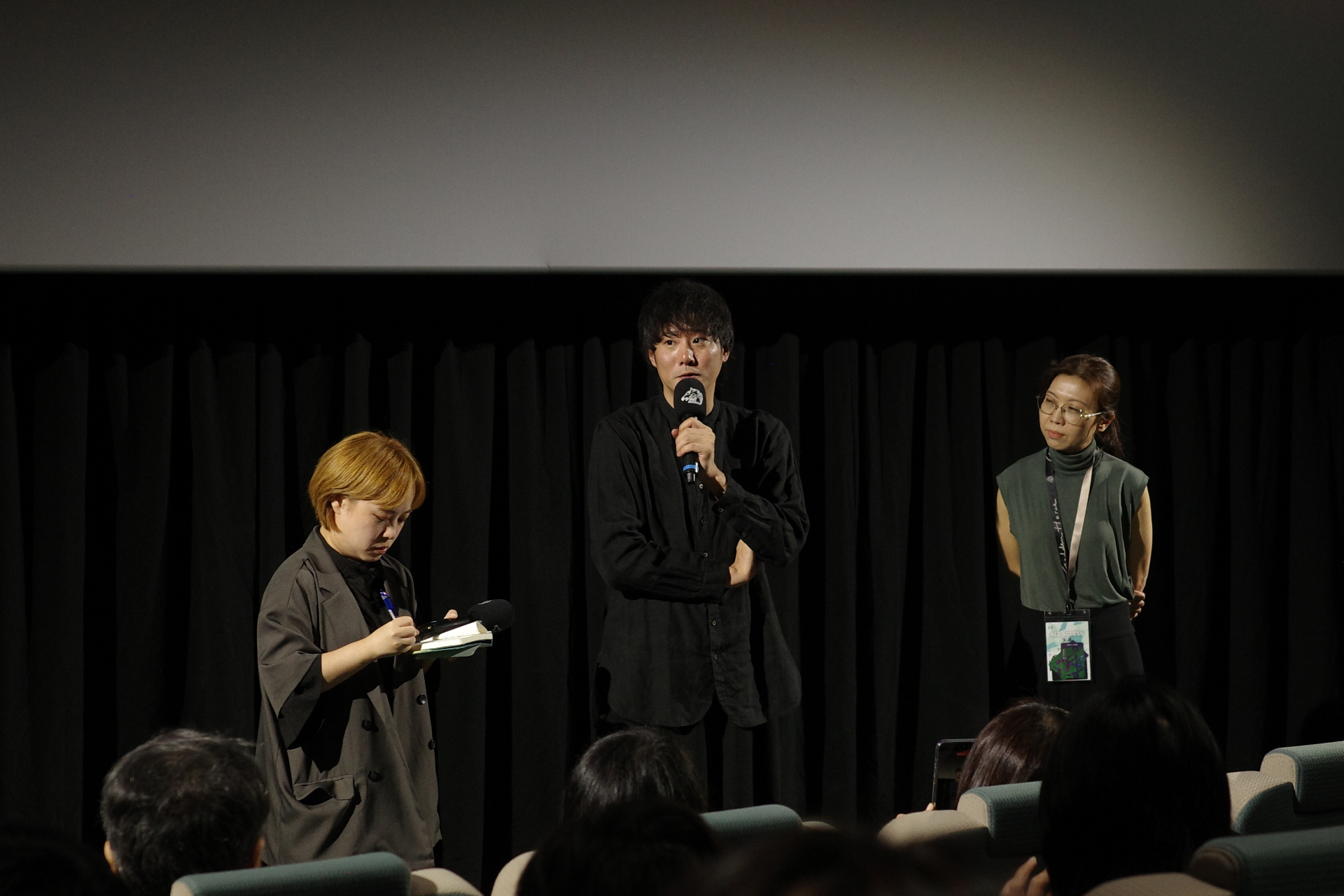

この度、11月6日(木)より台湾・台北で開催中の「第45回台北金馬映画祭」にて本作が正式上映され、上映後のQ&Aに藤井道人監督が登壇しました!

今年で45回目を迎えた台北金馬映画祭は、台湾で最も歴史の古い国際映画祭のひとつとして知られているが、昨年度の2024年は52の国と地域から180作品が上映され、約9万人以上が来場している。本作は現代日本映画の持つ多様性と創造性を描いた作品を集めた、今年に新設されたばかりの【Rising Japan】部門にて上映が実施。映画祭側からは「藤井監督はジャンルに囚われず引き出しが多く、本作も今までの藤井監督作品とは全く違うクリエイティブで、とても素晴らしい映画でした。ひとつの嘘から12年の時を経て運命の歯車が動き出す、闇の世界を生きるしかなかった男の“自己犠牲”、“人のために生きる”というテーマは国境を超えて今生きる人たちにこそ見てほしいと想いも重なり、今年も台湾に来ていただきました」と評されている。

本作の上映が終わると、台湾の映画ファンで満席状態となった劇場から大きな拍手が湧き起こり、その熱気に包まれるなか藤井道人監督が舞台に登壇。まずは観客に向け、「また台北金馬映画祭に帰ってくれて嬉しいです」と喜びを滲ませながら挨拶。「今までの僕の作品を観てくださっている皆様からすると、本作は(今まで発表してきた作品と)とても違う要素を持った映画になっていると思うんです。シンプルですが、フィルムだからこその魅力が詰まった映画を、85歳の木村大作キャメラマンはじめ、主演の舘さんと撮ることができて、30代最後にこの映画に出会えてよかったなと思っています。本作は、『新聞記者』という作品を一緒に作った河村(光庸)プロデューサーが遺した最後のプロットを映画にしたものなんです」と熱い思いを吐露。

まずはMCから、本作が社会の片隅に生きる人々、犯罪、贖罪といったテーマが複雑に絡み合うことから、「この物語に惹かれたきっかけ、アイディアが生まれるまでの経緯と、これまでの自身の作品とどのような点が異なっているか」についての質問が。監督は「すごく早い映像やテンポのあるような作品もそれはそれで面白いと思うんですが、今回はクラシックなものを“継承する”という意味でこの映画を作りました」と経緯を明かす。「河村さんがチャップリンの『街の灯』(31年)といった自分の好きだった作品の要素を、死ぬ前に詰め込みたかったんだろうなという。父親のような河村さんがやりたかったことを自分なりに叶えながら受け取って、自分も40代は次のフェーズに行きたいなという思いで脚本を引き受けました」と胸の内を明かしていた。

そう語る監督にとって大きな挑戦となったのが、やはりこれまで数々の名作に携わってきたキャメラマン・木村大作とのタッグ。世代を超えたまさかの異色のタッグが実現しているが、舞台挨拶では「このコラボレーションが決まるまでの経緯」についても質問が。監督は「自分も30代がむしゃらに頑張ってきて、自分が作りたいものが正しいのか、これからも映画を続けていけるのかと悩んでいた時期でもあったんですね。そこで、間も無く配信される『イクサガミ』(Netflix)という作品で主演を務めている岡田准一さんに、“もう少し映画を勉強したい、さらに映画を知りたいんです”と。“カメラマンを悩んでいるんですが、おすすめの人をいますか?”と聞いて」と、岡田にアドバイスを求めたことが始まりだったという。「その時に名前があがったのが木村大作さんでした。大作さんとフィルムで一緒にやるというのはいいことなんじゃない?”という岡田さんの助言をもとに、一緒に組んでいただきました」とまさかのきっかけを告白。

そして舞台挨拶は、観客からの質問に答えるティーチインも実施。まず1人目の観客から挙がったのは、「舘さんは普段正義のヒーローを演じることが多いと思いますが、今回はなぜヤクザの役だったんですか?」という質問。この質問に監督は「これは日本でもあまりお話ししていない内容なんですが…」と話し出すと、「舘さんがヤクザ役をやりたいと話した時に、河村プロデューサーはお医者さんの役かヤクザの役か選択肢を与えてきたんですよね。それがなぜかというと、舘さんってお医者さんの家系なんです。なので、河村さんはやってくれるのではと思って医療の話とヤクザの話を提案されたんですが、舘さんは迷わずヤクザの役をやりたいとおっしゃって」と企画当時の様子を回顧。さらに「それは『ヤクザと家族 The Family』(21年)という映画が(舘さんと)僕らとの出会いだったというのと、きっと一番舘さんが尊敬されている渡哲也さんという舘さんにとってある種、師匠のような方が(主人公・三浦のような)かっこいい役をやられていたというのが要因だったんだろうなと」と付け加えていた。また、能登半島で撮影を行った理由については「キャメラマンを務めた木村大作さんが、能登半島が大好きで。『劒岳 点の記』(09年)以降、能登半島以外で映画を撮っていないんじゃないかというくらいの方だったので、彼の“ここで撮りたい”という思いに僕も便乗させていただいて、良い風景が撮れたなと思っています」と笑顔を見せていた。

続いて「最初にアップで見せてくれた背中の入れ墨は不動明王が描いてますが、そこには役の設定や意味が込められていますか?他の入れ墨の絵柄もそれぞれ意味があるのでしょうか?」という質問には、監督は「僕の映画にはかなりの数の刺青が出てくるので、今回も同様で。まず映画の序盤に出てくる(三浦の)背中、彼が何を背負っていて何を背中に入れたのか、最後の方に(元河村組・組長で三浦の)親分の刺青が登場するシーンもあるんですが、そういったものの一つ一つに意味を込めました」と説明。さらに美術については、美術監督を務めた原田満生とは今回が初タッグだったという。「セットなどの美術は原田さん、身体にまつわるものは基本的に僕がディレクションさせていただいて」とすみわけしていたそうで、「原田さんとは今回が初めてご一緒させていただいたのですが、本当に素晴らしい方でした。お家はほとんどセットなんですが、セットには見えない素晴らしさで。外は能登半島で撮影して中はセットで…という形で撮影しましたが、本当に素晴らしい美術を用意してくださったなと思います」と感謝の思いを口に。

さらに客席から投げかけられたのは、「本当に素晴らしい作品でした。作品を通じてどのようなことを描きたかったのでしょうか?」という質問。この質問に監督は「本作は一貫して自己犠牲というものを描いていますが、きっと河村プロデューサーが自分に遺したかったのかなと。自分の幸せを追求することは当たり前ですが、“誰かのために何かしてあげる”ということは、ある意味しずらい世の中になっているのではないかと。そんな時に河村プロデューサーが僕に遺言として残されたのがこの作品。それには何か意味があるのかなという気がしていて」と思いを吐露する。さらに本作の物語を担う三浦という主人公についても、「(三浦は)気の毒なキャラクターではあるのですが、それも厳しさだと思って逃げずに書いたつもりです」と役に込められた“覚悟”を明かす監督。「“もっと勉強していれば、もっと真面目に仕事をしていれば…”そんなことを抱きつつも70歳を迎えてしまった彼が、一つだけ覚えていたのが“人のために生きる、それが強さである”ということ。それしかできない不器用な人間ではあるけれども、そこに人間の美しさがあるということを僕に伝えたかったのかなと。僕もずっと強さとはなんだろうと思いながら撮っていました」と客席へ真剣な表情で語りかけていた。

最後のシーンで登場する太陽については、「これは、実は木村大作さんが編集で入れたものなんです」と種明かしをする監督。「僕も“これは撮っていないはず”と驚いていたんですが、大作さんから“自分のフィルムのアーカイブから撮ってきたから、これを入れたいんだ”と言われて」と説明すると、チャーミングな裏話に会場の笑いを誘う場面も。「彼にとっても自分が生きた証、この映画のためにやりきったということ、舘さん(演じる三浦)の“強くなったな、幸太”という気持ちを掛け合わせたかったんだなと思って。あの太陽が、観る人の年代や環境によっても受け止め方が変わると思って、いいなと思って…。バトンのように感じました」と続けていた。

そしてティーチインの締めくくりには、藤井監督から観客に向け「この映画は11月14日から日本で公開を迎えます。なので、日本より皆さんの方が先に見ていただいてまずは感謝です。なので、もし日本にお友達がいらっしゃる方、少しでも日本語が達者な方がいらっしゃいましたら、色んな方に紹介していただけると嬉しいです。この映画のおかげでさらに映画のことが好きになりました。映画は答えを求めるものではないし、余白や人生と照らし合わせることでもっと面白いものになるんだなと思いました。来年、台湾に新作で戻ってきます!またここに戻って来れるということを宣言して帰りたいと思います。ありがとうございました!」とコメント。再び新作を台湾で撮影されることが明かされると大きな拍手が湧き起こるなど、最後まで温かい雰囲気に包まれながらイベントは幕を閉じた。